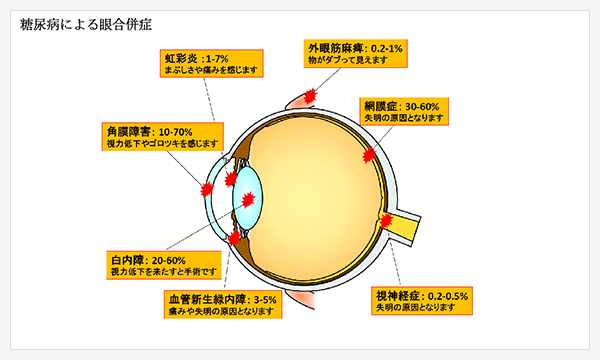

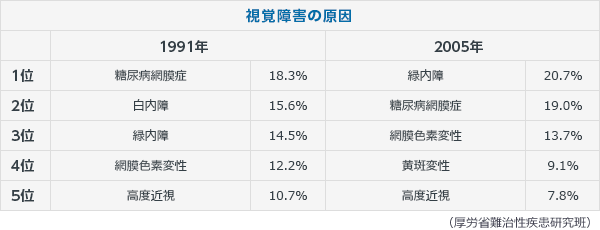

統計:治療法の進歩によって完全失明に至る患者さんは減少していますが、わが国において糖尿病網膜症を原因とした社会福祉の対象者は、視覚障害者全体の約5分の1を占めており、いまだに視覚障害の主因の1つとなっています。

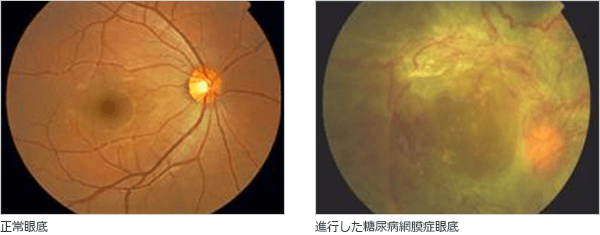

病態1:糖尿病網膜症とは糖尿病による高血糖が長期間持続したりすることによって全身の血管が徐々にダメージを受けることで起こる血管合併症の一つです。網膜症ではカメラで言えばフィルムに相当する部分の網膜を栄養する血管が詰まったり水漏れを起こすことでさまざまな異常をきたし、フィルムの機能が障害されることで視力低下を招く病態です。一旦障害が進んでからの治療では機能(視力)の回復は困難な可能性が高くなってきます。

病態2:単純網膜症→増殖前網膜症→増殖網膜症の順に病態が進行しますが、ある程度以上になると急速に病態が悪化したりします。障害の程度が重い症例の多くは増殖網膜症にまで進行した症例で、増殖網膜症は、単純網膜症でも生じる黄斑浮腫(黄斑とは網膜の中心でいわゆる視力に最も重要な部分、浮腫=むくみ)とともに視力低下を引き起こす原因となりますが、治療が後手に回った場合には完全失明に至りうるという点で黄斑浮腫と比較して病状はさらに深刻です。

対策:重要なのは増殖性変化が起こる前(増殖前網膜症)の段階でいかに病勢を食い止めるか、そして一旦増殖性変化が生じた場合にはいかに安全・確実で侵襲の軽い治療で病態を鎮静化させるかが重要です。また読書をするために必要な視力を保つという意味では黄斑浮腫に対する対応も非常に重要です。黄斑浮腫ではまわりは見えていても字を読もうとするとその部分が見えにくいという症状になりますので、やはり社会生活を送る上では適切な段階での適切な治療が重要になってきます。病状が軽かったり、発症してから早期の段階で治療を行うほうが視力の回復は期待できます。

網膜症に対する光凝固を用いた治療法は、1960年代後半に報告されて以来、糖尿病網膜症のスタンダードな治療法として約半世紀を隔てた現代でも盛んに行われています。しかしながら、この治療法は黄斑部(視力に重要な部分)の機能を守るために、周囲の悪くなった網膜(主に明るさを感じる部分)を焼き固めることで病気の勢いを食い止めようとする対症療法になります。病気の勢いが強かったり治療が後手にまわった場合には、この治療を行っても病態は更に進行する可能性があり、結果的には視力が下がることもあります。出来るだけ良い視力を保てるよう、病態に応じて薬物治療や硝子体手術を併用します。

一回の治療は10分程度で終わりますが、病態によっては複数回にわたって治療を行います。患者さんによってはレーザー中に痛みを強く感じる方や、終わった後も眼の奥が数日間痛むと訴える患者さんもおられますが、自然とおさまります。痛みの感じ方としては個人差が大きいと言えます。

レーザー治療後は眼帯は必要ありませんが、直後は車の運転はしづらくなりますので原則として車以外の手段で来院されるか付き添いの方に運転していただくようしてください。

糖尿病の進行とともに伴いやすい病態の1つが黄斑浮腫で、視力に最も重要な網膜の中心部分に血管から漏れ出た成分が溜まった状態でいわゆる「むくみ」になります。糖尿病網膜症がある程度進行しても黄斑に異常をきたしていなければ本人は痛くも痒くもなければ見え方にも異常を感じにくいわけですが、逆に網膜症全体としては軽症でも黄斑に浮腫を来たすと視力障害の原因となります。高度に視力が障害されてからの治療では視力回復の可能性が低くなってきますので、治療のタイミングを逃さないことが重要になります。

治療としては血管のどの部分から水漏れしているかが明らかな場合はレーザー治療を検討しますが、広い範囲で水漏れが起こっている場合にはレーザーでは対応しにくく、硝子体手術にいくまえにまずは薬物治療を検討します。

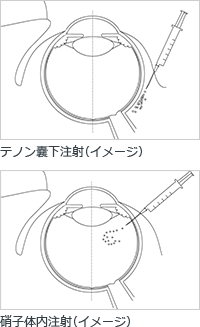

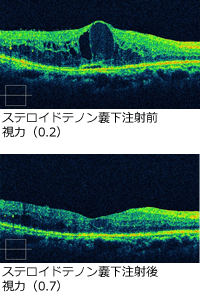

薬物治療としては血管からの水漏れを食い止める作用のあるステロイドを眼球の外側に注射して眼の外側から作用させる場合(テノン嚢下注射といいます:図))と眼球の中に直接注入する場合(硝子体内注射:図)があります。前者のほうが安全性は高いものの作用としてはやや弱めで、後者は効果が期待しやすいものの眼圧上昇や眼内炎など副作用のリスクがあります。それぞれメリット・デメリットがありますが、患者様の全身状態や眼局所の状態を慎重に見極め治療法をご相談させていただきます。

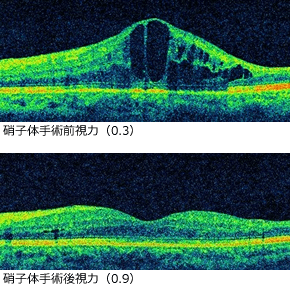

黄斑浮腫に対して薬物治療が奏功しなかったり、一旦奏功しても再燃を繰り返す場合、眼の中で大きな出血を来たして視力障害をきたした場合、などは硝子体手術を検討します。

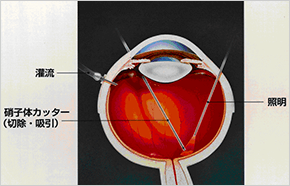

手術は局所麻酔で行います。まず病的な硝子体や増殖膜などを切除します。必要に応じて白内障手術(眼内レンズ挿入も含む)および網膜光凝固術を同時に行います。また手術中に網膜に穴や裂け目が見つかると眼球内に特殊なガスや空気を注入し、眼球の内側から網膜を押さえる場合があります。それに伴い手術後に一定の体位での安静が必要になることがあります。

まれにですが、病気の勢いが激しいために、無理をして手術をすると失明する危険性がある場合と判断した場合には手術を2回以上に分けることがあります。

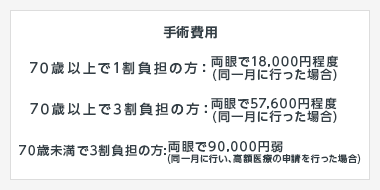

高額療養費制度により、前年度の納税額次第で月々の医療費支払限度額が異なり、このことにより、上記費用より負担が軽減される可能性があります。

詳しくは受付でお尋ねください。