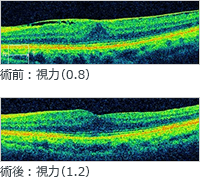

加齢に伴って起こる特発性と、ほかの眼病に伴って起こる続発性があります。黄斑部網膜に接する後部硝子体皮質(こうぶしょうしたいひしつ)と呼ばれる部分が、加齢やぶどう膜炎などの眼病に伴って半透明の膜状組織になって網膜前膜が生じます。網膜前膜が生じても、急激に病状が進行することは少ないため、自覚症状のないまま放置されていることもたくさんあります。網膜前膜の収縮の度合いに伴って黄斑部網膜も変形したり機能が障害されるため、物がゆがんで見える症状(変視症)が出たり視力が低下したりします。治療は手術になりますが、症状が出てから長く放置していたり、著しく視力が低下してからでは視力回復が期待しにくくなるため、ある程度視力の良いうちに手術を検討することになります。

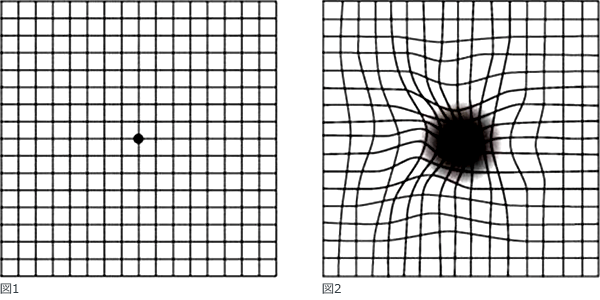

誰にでもできる簡単な自己診断チェックシートがあります。図1を普段読書するくらいの距離で見てください。視力検査のように、片眼を手で隠し、開いているほうの眼でシートの中心にある黒い点を見てみましょう。

すべての線が真っすぐに見えるかを確認してみてください。図2のように波打って見えたり黒っぽく見えるところはありませんか? また、マス目が欠けて見えないところはないでしょうか。読書などに重要な神経が集中している黄斑に異常があると、物が歪んで見えるなどの症状が起こりますが、普通に両眼で生活している中では気づきにくいものです。一度チェックしてみましょう。

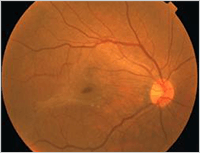

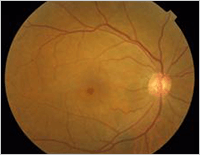

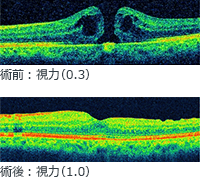

眼底の中心にある黄斑部の網膜(もうまく)に孔(あな)があく病気です。黄斑部は物を見るための最重要部分ですから、黄斑円孔になると非常に物が見えにくくなります。眼の老化、とくに硝子体(しょうしたい)の加齢による変化が原因です。硝子体の最も外側、網膜と接する部分を硝子体皮質といいますが、加齢とともに黄斑部網膜に接する硝子体皮質が黄斑部網膜を引っ張る力が加わりやすくなるために亀裂(きれつ)が入って黄斑円孔ができます。症状は変視症で始まることが多く、進行すれば視力は矯正しても0.1程度まで低下します。

ごくまれに自然に治る(孔が閉鎖する)ことがありますが、一般的には硝子体手術が唯一の治療法です。

手術で最も重要なポイントは、後部硝子体皮質(こうぶしょうしたいひしつ)を網膜の表面から剥離(はくり)することにありますが、同時に内境界膜(網膜の最表面にあり、後部硝子体皮質と接する膜)を併せて取り除く方法が一般的です。 しかしこれだけで孔が閉鎖するわけではなく、閉鎖を促すために眼のなかに気体を注入して手術を終了します。気体が自然吸収されるまでは却って見えにくいのですが心配要りませんのでご了承ください。当院の特徴としましては、他院様の殆どが術後に安静・うつ伏せを強要するのに対し、当院ではほぼ体位制限や安静を必要としません。可能な範囲で仕事を続けながらの治療が可能ですので、安心して手術を受けられてください。